- Home

- 物流はコストセンター=コストダウンの対象に過ぎない?~物流をプロフィットセンター化する~

物流はコストセンター=コストダウンの対象に過ぎない?~物流をプロフィットセンター化する~

物流ジャーナリスト・キクタの連載コラム<あるある! 物流カン違い>物流分野に漂う22の勘違いを正す!

(2025.3.15)

◆物流子会社に“左遷”された男

いつ頃からなのだろうか。本邦の多くの荷主企業はかつて、物流部門の至上命題を「コスト削減」だと考えてきた。恐らくそう信じて、微塵も、疑っていなかったのではないかと思う。

証拠はいくつもある。多数の大手製造企業が前世紀の最後の四半世紀に、物流部門を切り離して物流子会社化した。専門分野の意志決定を迅速化する……とか表向きの理由は貼り付けていたのだろうが、真の動機の1つが、給与体系を異にする別法人化で人件費を縮小すること=コスト削減にあったのは、明らかだ。そしてこの場合、本社で必要性の薄れた人材の受け皿としても、物流子会社は機能していた。

「……俺はさ、上司にうるさいことばかり言ってたから、物流部に“左遷”されたんだよ」と私に打ち明けてくれた、大手薬粧品メーカーの元幹部がいたのだ。「だから、こん畜生、と頑張ってすごい物流センターを作って、見返してやったんだ」と。

さらに一世代前、某大手機械メーカーの初代物流部長を務めたご本人からも、私は直接、こんな話を聞いた。彼はある時、経営陣から厳しく叱責された。倉庫料が跳ね上がった責を問われたのだ。ところが当時の同社物流部門は、販売と生産の指示を受けて動くのみで、需給調整機能など、もっていない。販売計画・生産計画を調整し、変更せしめる権能など、ないのだ。在庫が増えた理由は、生産部門がコスト効率を追求し、いくつかの製品をまとめて増産したことだった。結果として倉庫料が急増した。それがなぜ、物流部門の責任なのか?

今思えば、経営陣の無認識ぶりには驚かされるが、当時の製造業界ではそれが通念であったらしい。彼は義憤を感じ、その後少しずつ、物流の認知度向上に努力したのだが、同部は間もなく物流子会社として切り離された。以後同社は長年、外販を拡大して頑張っていたが、30余年を経た先年、M&Aで某有力物流企業の傘下入りし、事業を継続している。

* * * * * *

以上から知られることは、本連載②「物流2024年問題、ホントは何が問題なのか?」、同③「『荷役』はどう読むの?」で述べた通りの、歴史的な物流軽視・蔑視の流れが、近年(現在?)までわが国産業界に如実に息づいていた(いる?)ことである。企業活動の主役は製造・販売など「顔役」たちであり、物流は必要ではあるが従属的立場の後処理部隊であるからと、運営コスト最小化に専心して間接的に利益拡大に寄与することを求められてきたのである。このように売上や利益に直接関与しない存在を、「コストセンター」と呼ぶ。

◆いや、物流はプロフィットセンター化できる!

はっきり言おう。時代は変わった。物流は利益拡大に貢献する「プロフィットセンター」に、間違いなく、なれる。いや、「プロフィットセンター」にならねば、ならない。ここでも例を挙げよう。

①オペレーション視点/倉庫機能の高度化で迅速・正確に商品を保管・出荷

- 荷受け、荷出し/荷揃え業務の迅速化で、大懸案の「ドライバー荷待ち・荷役時間」を削減。物流企業から「選ばれる荷主」となって、物流の持続可能化に貢献する。

……これは利益創出・事業継続の大前提として、改正物効法の荷主義務化規定のクリアに決定的な意味を持つ、物流部門/CLO(Chief Logistics Officer:最高ロジスティクス責任者)の超重要使命である。 - 同時に、正確性、安全性など顧客に提供する物流サービスの高度化で、顧客の競争力アップを支援。差別化により受注拡大=収益拡大に貢献する。

②サプライチェーン・製配販連携視点/顧客のオペレーション支援

- 顧客との情報連携で、顧客=受荷主側のオペレーション簡略化を支援できる。たとえば従来、卸売業は小売店の商品陳列=品出し業務を軽減するため、「カテゴリ別/通路別納品」などを励行してきた。これを一層のピッキングシステム高度化により、通路別に加えてオリコンの中の個品の積み合わせ順を、「店頭の棚配列の逆順」にまで細かく順立て梱包して納品可能にすれば、さらに顧客の利便性・生産性向上につながる。

なお「棚配列順納品」機能は、物流ロボットベンダーのEXOTEC NIHON社が先日発表した新製品で、提供可能になったと強調していた。

②サプライチェーン・製配販連携視点/顧客のオペレーション支援

- とくにグローバルサプライチェーンにおける国際輸送の途上で、現在の貨物位置情報をリアルタイムに取得し共有可能とすれば、顧客と製品の到着を待つエンドユーザーに「安心」の得難い価値を提供できる。この物流サービス差別化で受注・収益拡大に貢献する。

④社会視点/共有課題解決への貢献

- 輸配送計画最適化・積載率向上でトラック便を減らしScope1/GHG排出量を削減。

- 省スペース化、機械と人の稼働時間最短化で空調・照明・機械の電力使用によるScope2/GHG排出量を削減。

- 上記①と同じく出荷作業の迅速化で荷待ち・荷役時間、アイドリング時間を削減。

- 紙伝票ベースのアナログ作業のペーパーレス化、梱包最適化等で紙の使用量を激減etc.

……合わせて「物流で働く人と地球の環境負荷低減」に貢献し、社会的評価・投資を獲得。

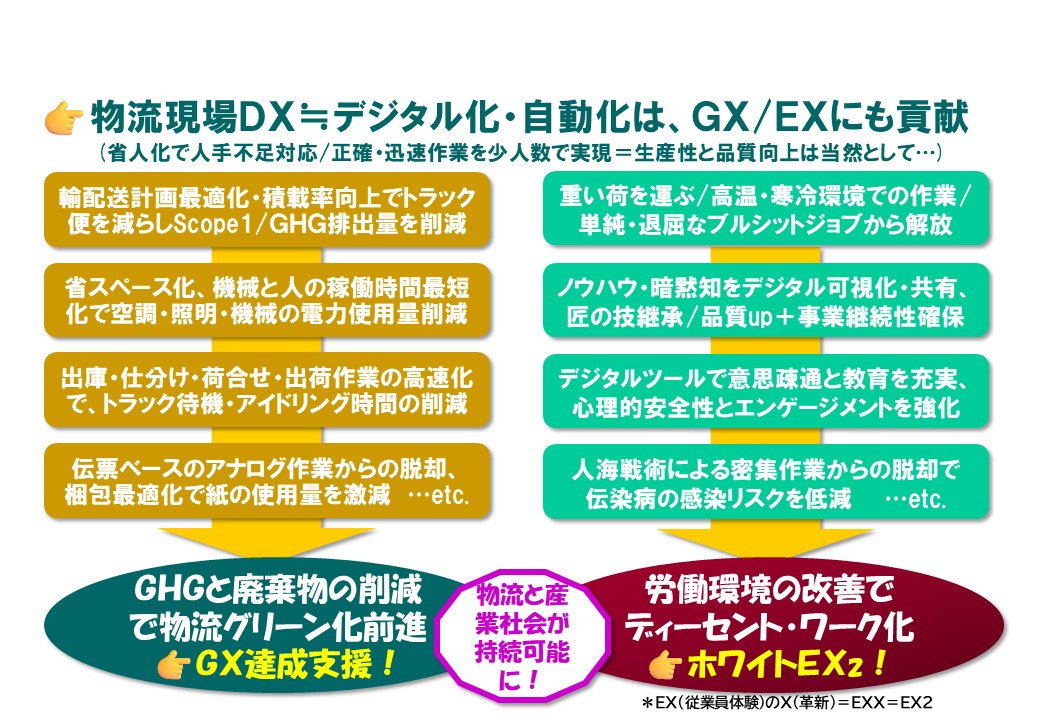

以上のように、物流機能をデジタル化・自動化で革新するチャレンジを「物流現場DX」と位置付けた時、総合的にどんなな効果が期待できるか、私見をまとめたのが図表1である。

図表1 物流現場DXとGX(グリーン革命)、EX(ホワイト物流)

◆物流という「宝珠」を活かせ

このように、「物流機能の高度化」は倉庫・物流部門の範囲を大きく踏み越え、荷主企業全体、さらに顧客を含むサプライチェーンの高度化にも、またその業務を受託する物流企業の売上・利益の拡大にも直接、貢献する付加価値を生み出すことができる。そんな巨大な可能性を持つ物流、サプライチェーン・ロジスティクスを、「後処理・下請の従属機能」と見下し続けるとしたら、あまりにも愚かしい。

仏説に言う「衣裏珠(えりじゅ)の譬え」*1をご存じだろうか。ある男が食い詰めて親友宅を訪ねた。親友は歓待してくれ、彼は酒に酔って寝てしまった。彼を思いやった親友は、その衣にこっそり「宝珠(ほうじゅ)」を縫い付けてから、翌朝、仕事に出かけた。ところが、目覚めた彼は、宝珠に気づくことなく、そのまま貧しい放浪の旅を続けた……。

(*1/法華経五百弟子受記品第8に説かれた譬えより筆者加工)

あなたも物流という「宝珠」の存在に気づかぬまま、単なるコストセンターと思い込み、放浪の旅を続けるのか? それとも秘宝のような物流の潜在的価値に目覚め、そのプロフィットセンター化に向けて雄々しく挑戦を開始するのか? いま企業経営者・CLOの眼前には、その選択肢が置かれているのである。

(おしまい)

【Androidでドライバーの業務管理をDX化】

オカベマーキングシステムではドライバーの業務管理を円滑にする

業務用スマートフォン・タブレットなどのAndroidデバイスを販売しています。