- Home

- 物流「カイゼン」で物流「改革」ができる?…改革を推進するのは「現場力」でなく「経営力」

物流「カイゼン」で物流「改革」ができる?…改革を推進するのは「現場力」でなく「経営力」

物流ジャーナリスト・キクタの連載コラム<あるある! 物流カン違い>物流分野に漂う12の勘違いを正す!

(2025.2.15)

「<あるある! 物流カン違い> 物流分野に漂う12の勘違いを正す!」と題して、物流ジャーナリストである菊田氏が連載を執筆するオカベマーキングシステムの物流コラム。

第11回は物流の「カイゼン」がテーマです。

◆現場力に頼りすぎた?経営者

日本企業の経営者はおしなべて、「現場力」が大好きである。現場カイゼンを称揚する「トヨタ生産方式」が前世紀の第4四半期に世界を席巻し、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と謳われた古き良き時代の、成功体験がいまだに尾を引いているのかも知れない。

実際にカイゼン成果が上がっているのなら、それはそれでよい。2010年代に独・米のアマゾン物流拠点を取材した時、壁のそこここに「GEMBA」「KAIZEN」の貼り紙を発見して、私は「はあ~、謙虚に、真剣に、現場カイゼン活動に取り組んでるんだなあ……」と心から感心した。

問題は、お膝元の日本の一部の経営者が、そこで半ば思考停止し、「現場力頼り」に走る傾向が見られたことだ。「わが社の強みは現場力です!」「困ったことがあれば、現場ががんばって解決してくれる、はず」……無邪気に信じるのは構わないのだが、それが経営判断、迅速果敢な変革へのリーダーシップを鈍らせる結果につながったりしたのではないかと、私は推測している。そうでなければ日本の産業界が、「失われた30年」みたいな低迷期に沈み続けたはずはない。アマゾンが唯一無二のダントツ経営戦略で勝ち続けてきたのと、余りに対照的だ。

何が間違っていたのか?

私は、経営者が「戦略(ストラテジー)/戦術(タクティクス)/実行(オペレーション)」というビジネス遂行3層の、決定的な「レイヤー/使命の違い」を軽視・混同するという「あるあるカン違い」を犯したことが、原因の1つではないかと思っている。「現場力」の強みに安住し、ビジネスモデル革新などのトランスフォーム(X)、果敢な参入・撤退・M&A他の経営判断をなす「経営力」の磨き上げを、サボタージュしていたからだと。少し説明しよう。

◆現場から社内他部門、他社との連携へ

今もあちこちの組織が、「物流改善大会」的イベントを開催している模様だ。改善チームが現場の工夫と議論を重ね、競い合って涙ぐましい努力を続け、毎年のように成果を挙げている。表彰されれば、メンバーのモチベーションは高まる。構成員1人ひとりが生産性・品質向上をジブンゴト化し、粘り強く取り組む姿は尊い。私はそれを微塵も否定しない。

ただ申し上げたいのは、視点を企業経営レベルに引き上げた時、現場だけでできることは限られる、というシビアな現実から目を背けるのはいかがなものか、ということだ。

ピッキングの手順を工夫し、1回当たり平均3秒、全体で10%短縮できた……素晴らしいことである。では、見にくい伝票の記載方法を変更し、見やすく・間違えにくくする、というアイデアはどうか? 積み付け効率を高めるオリコンサイズの変更、とかでもよい。①当構内専用のものだったら――センター長or部長責任で変更できるなら、[A]現場実行(オペレーション)レイヤーの案件なので、カイゼンで済む。

だが②全社で決まった標準様式だったら/あるいは③得意先の指定様式だったら――ことはそう簡単ではない。

②なら上長、まずは本部長クラスを巻き込んで、社内ステークホルダー、つまり製造や営業、財務とか他部門との社内組織横断で理解と判断を仰ぐ必要がある。現場カイゼンの手に余るテーマかも知れないが、現場発の合理的な提案が全社の理解を得られる可能性もある。社内改革だから一定の時間はかかる。これは[A]現場実行(オペレーション)レイヤーを超えた、全社的な[B]戦術(タクティクス)レイヤーの課題であろう。

そして③は――このカイゼン提案は決定的に重要だから挑もう、となれば、得意先の了解が必要だ。ならば役員決済の上で営業責任者が出向いて交渉することになる。しかし得意先の標準様式変更という重要課題を、1社の力で突破することは容易でない。ライバルである業界他社と連携・協働して仲間を作り、当方の業界団体に持ち上げて業界として意思統一を図ろう。その上で、カウンターパートとして先方の業界団体を納得させて巻き込み、折衝を積み重ね、発着双方の業界ぐるみで新たな標準化プロジェクトを編成する……といった数年越しの革新的取り組みになりそうだ。現場レイヤーをはるかに超えた、[C]戦略(ストラテジー)的サプライチェーン連携の課題であり、社長や経営陣がコミットする戦略マターとなる。

◆ビジネス戦略3層の使命・範囲を識別

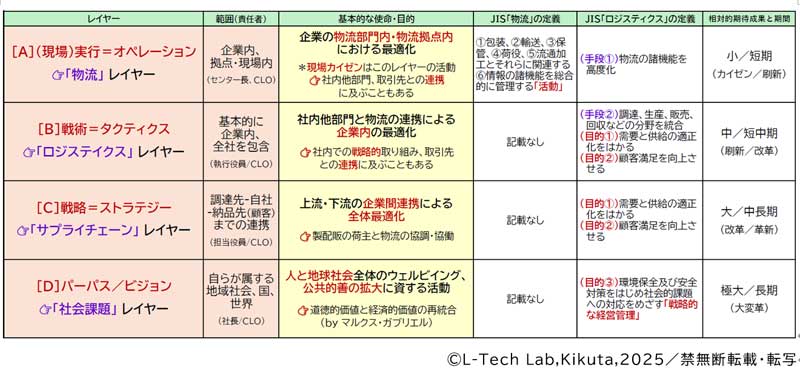

以上を整理して図解にしてみた。各レイヤーはわが国の国家規格であるJIS(日本工業規格)の「物流」「ロジスティクス」の定義と呼応しているので、右に併記した。以下に補足説明を記すが、記載順は[A][B][C][D]としたのに対し、上位概念の序列では[D][C][B][A]となる。パーパスを受けて戦略が、戦略を受けて戦術が策定され、戦術計画に従って実行――となるからだ。

図表1 実行/戦術/戦略のレイヤーと物流・ロジスティクス改革の使命(筆者作成)

(注)区分は厳密なものでなく、各レイヤーの内部にもそれぞれ「戦略」「計画」「実行」の3層が内包される

[A](現場)実行=オペレーション⇒「物流」レイヤー (カイゼン/刷新)

企業の物流部門内/物流拠点など現場での、戦略・戦術の実行に向けた最適化。「現場カイゼン」はこのレイヤーの活動である。具体的な業務・役割はJISの「物流」定義に示された範囲にほぼ収まる。また「ロジスティクス」の定義では(手段①)の範囲に該当する。

「物流現場カイゼン」の重要注意点に触れておく。たとえばWMSのさらなるカスタマイズ、作業プロセスの独自変更等々、その現場の、今の生産性だけを向上させる工夫は確かにあるだろう。だが次世代のWMS更新、ERPとの連携、社内横展開、他社との連携など、持続可能性・拡張性・共用性に問題はないのか? 「ここだけ・今だけ」現場カイゼンの陥穽が、ここにある。「世界でウチだけ!」と誇っていてはいけない。物流革新・高度化は1社・1拠点単位で考えている時代では、もはやないのだ。現場の皆さんもまたスコープを広げ、少なくとも「全社・他社との連携性/共通規格化」を常に視野において、カイゼンにいそしんでほしい。

もう1つ。新・物流2法で・・・で特定荷主に設置が義務化される、話題の「物流統括管理者」、あるいはCLO(最高ロジスティクス責任者)の直近の役割である、「トラックドライバーの拘束時間短縮・過重な負担の軽減」「積載効率の向上」という現場マターの解決も、本レイヤーの重要使命である。センター長や部長と連携し、可及的速やかに対策を進めてほしい。

[B]戦術=タクティクス⇒「ロジスティクス」レイヤー (刷新/改革)

戦略遂行に向けた、社内の他部門(調達、製造、開発、販売、回収、財務など)との連携による、企業内の全社的最適化。刷新レベルの「戦術」に対応させたが、戦略的取り組みに重なることもある。各部門の本部長・執行役員を相手に、物流統括管理者/CLOが主導して部門横断の改革を進める。JISの「ロジスティクス」定義の(手段②)が該当し、同(目的①②)を[C]と共有する。

[C]戦略=ストラテジー ⇒「サプライチェーン」レイヤー (改革/革新)

パーパス/ビジョンの達成を最終目的に、上流・下流のサプライチェーンを通じ、企業間の相互連携による全体最適化を志向する、革新的取り組み。少なくとも役員マターであり、JIS「ロジスティクス」定義の(目的①②)がその内容を端的に示している。物流統括管理者/CLOこそが、製・配・販・物の企業間連携を導引すべき主担当役員である。

[D]パーパス/ビジョン⇒「社会課題」レイヤー (大変革/出発点かつ到達点)

企業が存在意義・大目的(パーパス/ビジョン)として掲げるべき、人と地球社会全体のウェルビイング、公共的善の拡大に資する根本方針。その使命感・覚悟を明らかにするため、統合報告書等の冒頭に掲げられる。社長と、「社会課題の解決」を使命の1つに戴くCLOが主導する、経営戦略マターである。JIS「ロジスティクス」定義の(目的③)がまさに該当する。

◆「経営力」を磨け

読者諸氏はどうお感じであろうか。以上より、本稿お題の問い<物流「カイゼン」で物流「改革」ができる?>というカン違いへの回答は、こうなる。

⇒ 物流レイヤーの「現場力」による「カイゼン」だけでは基本、「改革」には届かない。「全社物流改革・サプライチェーン改革」を達成できるのは、戦術的・戦略的なロジスティクス/サプライチェーンレイヤーの取り組みであり、役員・CLO・社長が「経営力」で主導する必要がある。

⇒「現場力」と「経営力」は次元が違う。なのに「現場力」に頼り切り、「経営力」を研ぎ澄ますことなく、革新への経営改革を怠った経営者が、経済を低迷させてきたのではないか。

本連載コラム第4回<「物流統括管理者」って…「CLO」なの?~物流とロジスティクスを混同してはいないか~>で、筆者はこう書いた。結論が重なるので、あえて繰り返しておく。

⇒『上位階層(たとえば戦略)のミスを、下層(たとえばオペレーション)の働きで覆すことは、決してできない。昭和の日米開戦決定という致命的戦略ミス・政治的ミスを、オペレーション最前線のゼロ戦撃墜王が敵機を何度撃ち落としたとて、挽回できはしない。次元が違うからだ。』

⇒『サプライチェーン・ロジスティクス戦略のミス(製配販不連携、ネットワーク設計不備とか)を、物流オペレーション(がんばって運ぶ)で100%挽回することは、できない。次元が違うからだ。』

* * * * *

だから経営者は現場に負けず自らを錬磨し、現場の力が及ばない戦略策定と実行で企業革新、ビジネスモデル改革を進め、業界再生、そして人と地球社会の環境保全に貢献する、わが社のパーパス達成へと邁進しなければならない。いや、次世代のリーダー諸氏にこそ、ぜひそんな自分を創り上げ、産業社会の荒廃を食い止めてもらいたいのだ。私は心から、そう願っている。

(おしまい)

【Androidでドライバーの業務管理をDX化】

オカベマーキングシステムではドライバーの業務管理を円滑にする

業務用スマートフォン・タブレットなどのAndroidデバイスを販売しています。